Europäischer Tag der Restaurierung

Vorstellung eines Restaurierungsprojekts zum 8. Europäischen Tag der Restaurierung

Paul Bürck, Kinder, 1926

Im Rahmen des Europäischen Tags der Restaurierung präsentiert das Institut Mathildenhöhe Darmstadt das abgeschlossene Restaurierungsprojekt des Gemäldes Kinder von Paul Bürck (1926). Das Werk stammt aus der Städtischen Kunstsammlung Darmstadt und wird im Kunstdepot der Stadt Darmstadt sicher verwahrt.

Das Gemälde konnte im Zuge einer umfassenden Konservierung und Restaurierung des Zierrahmens nun auch am Bildträger selbst untersucht und behandelt werden. Die Maßnahmen erfolgten im Rahmen eines studienbegleitenden Praktikums durch Antonia Engelbrecht, Restaurierungsstudentin an der Akademie der Bildenden Künste Wien, unter der Betreuung von Moya Schönberg und Gitta Hamm.

Technologische Untersuchung

Die technologische Untersuchung brachte einige Besonderheiten sowohl im Aufbau des Bildträgers als auch in der Maltechnik zutage. Der Künstler verwendete ein relativ dichtes, dickes Gewebe in Leinwandbindung. Auf der Rückseite des Bildträgers befindet sich eine skizzenhafte, auf der industriell grundierten Seite ausgeführte Malerei, die Bürck später verwarf und großflächig übermalte. Diese frühere Darstellung ist heute nicht mehr erkennbar. Es ist möglich, dass der Künstler die Leinwand und damit auch die ursprüngliche Darstellung für eine Zweitverwendung zugeschnitten hat.

Die Rückseite trägt eine Beschriftung mit den Objektdaten. Vermutlich spannte Bürck den wiederverwendeten Bildträger auf einen anderen Keilrahmen auf und grundierte ihn im aufgespannten Zustand. Die unregelmäßige Nagelung und die unterschiedlich breiten Spannkanten deuten ebenso wie lose Nägel auf eine Zweitverwendung des Keilrahmens hin – Faktoren, die spätere Schäden begünstigten.

Die Malerei selbst zeigt einen markanten Pinselduktus, jedoch kaum pastose Farbaufträge. Offenbar nutzte Bürck überwiegend reine Tubenfarben. Der starke, ungleichmäßige Glanz der Oberfläche resultiert aus einer oder mehreren Firnisschichten. Abgesehen von einem möglicherweise nicht originalen Firnis sind keine nennenswerten späteren Eingriffe festzustellen.

Erhaltungszustand

Vor der Behandlung zeigte der Bildträger deutliche Deformationen und eine ungleichmäßige Spannung. Durch die beidseitige Bemalung war er zu einem starren, unflexiblen Verbund geworden. Stark korrodierte Nägel hatten zur Versprödung des Gewebes und zum Ausreißen der Nagellöcher geführt, wodurch die Befestigung an den Kanten und Ecken teilweise nicht mehr gegeben war. Auch der gealterte Firnis beeinträchtigte die Lesbarkeit der Darstellung erheblich.

Konservatorische Maßnahmen

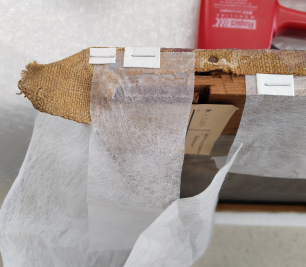

Um ein vollständiges Abspannen und eine großflächige Randdoublierung zu vermeiden, wurde entschieden, die Spannkanten im aufgespannten Zustand schonend zu verstärken. Nur in den gelösten Bereichen – insbesondere an der schmalen rechten Spannkante sowie an den Ecken und zwischen weit gesetzten Nägeln – erfolgte eine partielle Verstärkung. Nicht funktionsfähige Nägel wurden entfernt.

Für die Randdoublierung kam ein dünnes, aber sehr stabiles Polyestervlies (30 g/m²) zum Einsatz, das mit einem thermoplastischen Klebefilm (Beva 371) aufgebügelt wurde. An besonders empfindlichen Stellen wurde der Rand zusätzlich in ein Sandwich aus Polyestervlies eingebettet, um ein gleichmäßiges Wiederaufspannen zu gewährleisten. Dieses erfolgte nicht mit Nägeln, sondern mit unterlegten Tackerklammern.

Behandlung des Firnisses

Die makroskopische und mikroskopische Untersuchung unter sichtbarem Licht und UV-Strahlung zeigte einen ungleichmäßig dicken, mäßig vergilbten und deutlich verschmutzten Firnis. Eingelagerte Wattefasern, vermutlich von einer früheren unsachgemäßen Reinigung, verstärkten den Glanz und störten die Lesbarkeit der Malerei.

Nach einer vorsichtigen Oberflächenreinigung wurden Lösungsmitteltests durchgeführt. Dabei zeigte sich, dass der Firnis zwar löslich ist, jedoch gleichzeitig einzelne Farbschichten anlöst. Aufgrund dieser Empfindlichkeit wurde von einer Firnisabnahme abgesehen. Die anhaftenden Fasern konnten mechanisch mit einem Mikrofasertuch entfernt werden.

Abschluss

Nach Sicherung der alten Etiketten auf Keilrahmen und Rahmenrückseite sowie einer Aufdopplung des Zierrahmens konnte das Gemälde sachgerecht wieder in seinen historischen Rahmen eingefügt werden.

Durch die sorgfältige konservatorische Arbeit im Rahmen des Praktikums wurde das Werk Paul Bürcks nicht nur stabilisiert, sondern auch in seiner ästhetischen Wirkung wieder erfahrbar gemacht.

Durchgeführt von Antonia Engelbrecht, Studentin der Restaurierung an der Akademie der Bildenden Künste Wien

Projektbetreuung: Moya Schönberg & Gitta Hamm, Diplom-Restauratorinnen, Institut Mathildenhöhe Darmstadt

Fotos: Institut Mathilenhöhe